Spaceport e infrastrutture: motori della Space Logistics e della Space Economy

L’evoluzione dell’industria spaziale sta attraversando un cambio paradigma: da esplorazioni condotte principalmente da agenzie governative ad una “corsa” all’innovazione che coinvolge il settore privato e le startup innovative tecnologiche. Questo cambiamento, parte della quarta rivoluzione industriale proiettata verso lo Spazio 4.0, abbisogna necessariamente di una catena di valore che consenta di far funzionare, gestire ed eseguire interventi di manutenzione per i diversi asset spaziali: la logistica spaziale.

Abilitante per lo sviluppo della logistica spaziale, e di conseguenza della Space Economy nel suo complesso, è la realizzazione di una estesa ed articolata infrastruttura di terra in grado di supportare la forte crescita dei lanci spaziali e delle correlate attività di controllo, gestione e comunicazione.

Sotto il profilo governativo, il Regno Unito sta emergendo come uno dei paesi europei con il maggior numero di spazioporti (concettualmente simili agli aeroporti) in fase costruzione. Tra quelli più noti figurano il Cornwall Spaceport, situato nel sud-ovest dell’Inghilterra, che è stato presentato come il primo spazioporto a emissioni zero in Europa.

Anche l'Italia partecipa a questa corsa allo spazio, con progetti come lo spazioporto di Grottaglie e startup leader nella logistica spaziale come D-Orbit.

La complessità della logistica Terra-Spazio

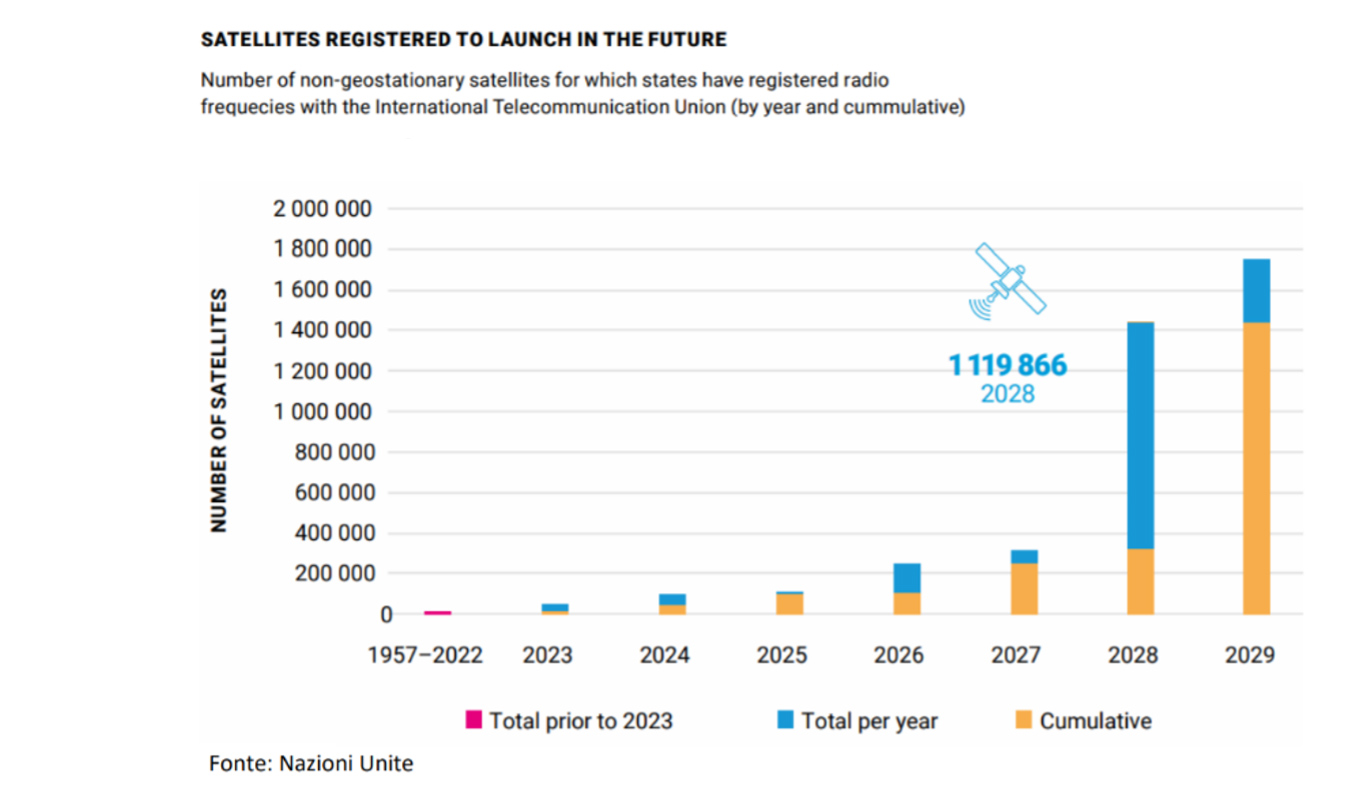

L'incremento dei satelliti in orbita ha aumentato la complessità logistica, richiedendo una pianificazione delle finestre di lancio per evitare collisioni e conflitti tra veicoli tramite soluzioni che passano da pratiche standardizzate e dal monitoraggio continuo degli oggetti in orbita.

Le sfide tecniche riguardano la gestione del ciclo di vita degli asset nello spazio, tra cui la necessità di manutenzione e l’assistenza in orbita per garantire un’operatività continua attraverso interventi di riparazione e sostituzione di componenti con rigorosi calcoli per evitare ritardi nelle operazioni e garantire la sicurezza.

Per quanto concerne gli ambiti di innovazione tecnologica per allungare la vita degli asset e ridurre le necessità e il numero di interventi, gli sviluppi di soluzioni innovative si concentrano verso pannelli e rivestimenti resistenti all’usura e agli impatti di piccola entità, a cui si aggiungono tecnologie per il riposizionamento dei satelliti su orbite differenti.

Le opportunità di business logistiche

Con la crescita costante delle operazioni nello Spazio 4.0, si prevede che il mercato globale della logistica spaziale crescerà dai 4,17 miliardi di dollari del 2022 a 20,38 miliardi entro il 2032, aprendo nuove opportunità per le imprese.

Tra queste, nella logistica spaziale spiccano soluzioni innovative come il Ground Segment as a Service (GSaaS), che permette di esternalizzare con la modalità on demand servizi necessari al funzionamento di processi o infrastrutture, e l’On-orbit Servicing, che abilita operazioni avanzate come la riparazione, il rifornimento e l’aggiornamento dei satelliti già in orbita.

In questo senso, D-Orbit sta partecipando a un’importante progetto finanziato dal PNRR e guidato da Thales Alenia Space, nel quale sono coinvolti due veicoli spaziali. Il primo, realizzato da Thales Alenia Space, si avvicina a un satellite target della startup con sede a Fino Mornasco (Como) e lo aggancia, con quest’ultimo che si occupa del travaso di carburante.

La leadership nella logistica spaziale della startup innovativa italiana, ha trovato ulteriore conferma a settembre 2024 con la chiusura di un round di raccolta capitali di tipo C per un importo complessivo di 150 milioni di euro al quale ha preso parte anche Neva SGR, società di Venture Capital di Intesa Sanpaolo controllata al 100% da Intesa Sanpaolo Innovation Center che già in passato aveva investito in D-Orbit.

Grazie al successo del round series C, la realtà innovativa comasca potrà procedere allo sviluppo di nuove tecnologie in ambito di calcolo cloud spaziale e servizi di manutenzione in orbita, nonché a possibili acquisizioni strategiche per ampliare e diversificare ulteriormente la propria offerta di prodotti, oltre al sostegno a soluzioni innovative per creare una space economy circolare con l’obiettivo di trasformare in risorse utili i detriti spaziali.

Sostenibilità ambientale nella Space Economy

Space Sustainability Rating: indicatori e soluzioni per la sostenibilità spaziale

Relativamente alla sostenibilità, per lanciare un carico in orbita è necessario superare la gravità terrestre, un'impresa che richiede grandi quantità di energia dai razzi. La sfida, in questo caso, consiste nell’ottimizzare il consumo di carburante riducendo contestualmente le emissioni di gas climalteranti. Tra i combustibili alternativi si stanno studiando miscele a base di bio-propano, kerosene derivato da rifiuti plastici, e paraffina.

Il tema dell’aumento degli asset in orbita non è solo di traffico, infatti negli ultimi 50 anni l’accumulo di detriti spaziali ha portato a un costo sociale annuo stimato di 11,5 miliardi di dollari. Nel 2022, il World Economic Forum ha introdotto il "Space Sustainability Rating" come incentivo per valutare l'impatto delle operazioni e ricevere indicazioni pratiche per migliorare la sostenibilità e sono nate diverse call per trovare soluzioni per rimuovere i detriti attualmente presenti.

Un altro tema di sostenibilità riguarda lo spettro radio, che con l'aumento della domanda di connettività dall'espansione del 5G alla diffusione dell’Internet of Things (IoT) crea varie interferenze tra diverse reti. Lo spettro radio, dunque, è diventata una preoccupazione significativa, con la necessità di soluzioni innovative, tra le quali rientra l’impego dell’intelligenza artificiale per allocare dinamicamente le frequenze.